Aunque me parecen más precisos los términos de fotografía con película o fotografía química, acostumbro a decir fotografía analógica para hacerme entender, aunque asocie lo analógico más a la electrónica no digital que a la fotografía clásica.

A finales del año pasado añadí a mi arsenal fotográfico una Nikon F601 de principios de los 90, que me resultaba perfecta porque estaba muy acostumbrado a trabajar con las cámaras de esta marca, estaba en un estado impecable (de hecho, siempre ha estado en mi familia) y tiene muchas funciones de cualquier réflex moderna, pese a tener ya más de 30 años. Todo eso ha facilitado que casi no necesite una transición para alternar mi digital D7200 y la analógica F601, más allá de algunas cosas que tuve que recordar, como que el diafragma se ajusta directamente en el objetivo, y obviedades como tener que adaptar la exposición a la sensibilidad de la película.

Lo bueno que tiene esta cámara y muchas de su generación, es que no parecen (suficientemente) antiguas, y el no tener esa estética vintage las mantiene a salvo de precios inflados en los mercados de segunda mano que aprovechan el auge nostálgico de quienes abrazan, de nuevo, o por primera vez, la fotografía analógica con un ánimo más basado en la apariencia que en el real disfrute de tomar fotografías.

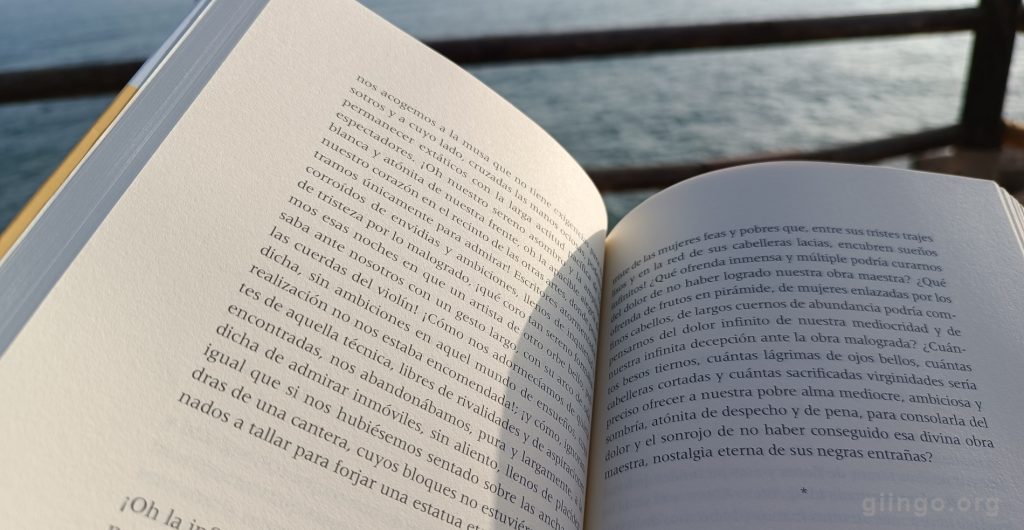

Más allá de la parte técnica, o de mi pasión por la fotografía, las razones más importantes por las que he retomado mi relación con la fotografía analógica, están relacionadas con lo emocional, y la manera en que la película cambia completamente la manera en que me relaciono y conecto con la fotografía. Al igual que me ocurría con el libro electrónico, la abundancia y «facilidad» de lo digital influye de manera directa en cómo, cuánto y cuándo disparo una fotografía. Ser consciente de que que tengo 12, 24 o 36 fotografías disponibles me obliga a reflexionar sobre qué, cuándo y cuánto merece la pena ser inmortalizado. Ser consciente de que no poder visualizar inmediatamente la imagen me hace detenerme a pensar en el proceso y disfrutar esa instantánea con un nivel de consciencia y presencia diferente. Ser consciente de que no hay una interpretación de ningún procesador que analiza la imagen antes que mis ojos, y que es un proceso en el que literalmente se imprime la luz sobre una lámina química que yo elijo cada vez, lo hace más genuino desde el lado romántico, transformando el proceso casi en una ceremonia. Y es por eso que aunque no abandono ni reniego de la foto digital, sí que abrazo la manera en que la fotografía con película me conecta y transforma mi relación con el momento que estoy viviendo cada instante.